医療安全管理指針(2025年2月27日改定)

Ⅰ 医療の安全に対する基本理念

医療は、本来、安全でなければならないが、医療の現場ではさまざまなリスクを抱えている。私たち医療従事者はこのことを熟知して、あらゆる医療行為に対して常に緊張感と危機管理意識を維持し、患者さんの尊厳を重んじ、安全で質の高い医療サービスを提供できるよう、個人的にも、全病院的にも努力する必要がある。

Ⅱ 医療安全管理指針の策定

横浜市の地域中核病院としての役割を担う西部病院においては、病院組織をあげて患者さんに対して良質な医療を適切かつ安全に提供しなければならない。 そして、患者さんに安全な医療を提供するためには、医療事故という形で患者さんに実害を及ぼすようなことのないような仕組みを院内に構築することが重要である。 この目的達成のために本指針を定める。 そしてこの指針に沿い、医療従事者の個人レベルでの事故防止対策、ならびに、病院全体の組織的な事故防止対策を推進することによって医療事故をなくし、患者さんが安心して安全な医療を受けられる環境を整えることを、全職員共有の目標とする。 この目標を達成するうえで必要な、 ①医療事故の防止 ②類似事故の再発防止 ③医療事故が発生した場合の対応などを定めるのが、本マニュアルの作成目的である。

Ⅲ 職員の心構え、所属長の責務

1. 職員の心構え

西部病院職員は、一人ひとりが、医療安全管理の推進者であることを自覚し、患者さんの生命をあずかっているというプロとしての意識と緊張感を常に維持し、患者さんとの信頼関係を構築する中で、安全で質の高い医療サービスを提供しなければならない。

また、医療安全管理に係る事象の発生時には、迅速かつ適切な対応に努めなければならない。

2. 所属長の責務

各所属の長は、その所掌する業務について効果的な医療安全管理の運営に日々努めるとともに、所属する職員の危機管理意識を向上させるよう管理・指導しなければならない。また、医療安全管理に係る事象が発生した場合には医療安全管理室と連携、協力し、迅速かつ適切に対応するよう努めなければならない。

Ⅳ セーフティマネージャーの役割

(セーフティマネージャーの)選任条件・役割について

当院の各部署に、医療安全推進担当者としてセーフティマネージャーを置く。セーフティマネージャーは、次の各号に基づいて選任し、病院長が委嘱する。

(1)各部署の所属長が推薦する。

(2) 医師は、所属長が医長職あるいは医長以上の職にある者から推薦する。

(3)看護師は、師長職又は副師長職にある者とする。

(4) 医師・看護師を除く医療技術職員は、係長相当職以上にある者から推薦する。

(5) 事務職員は、係長相当職以上にある者から推薦する。

(6) 複数の職種が所属する場合や、部署内の部門区別の状況等により複数人を推薦することができる。

セーフティマネージャーは、次の各号に定める業務を行うものとする。

(1) インシデントレポート及び合併症報告書の取り扱いに関すること※レポートの速やかな報告を促す

(2) 事故などの発生時対応、他部署との連携に関すること

(3) 事故等の発生要因分析と改善策を検討するための検討会を主催すること

(4) 医療安全管理室が主催する委員会・部会に出席すること(やむを得ず欠席となる場合には代理出席者を調整するものとする)

(5) マニュアルの遵守状況および改訂、改善策等の実施状況の確認に関すること

(6) 委員会、医療安全管理室からの通知・連絡事項等を所属員に周知すること、その周知状況の確認に関すること

(7) その他、医療安全推進及び連絡調整に関すること

セーフティマネージャーの任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

Ⅴ 西部病院医療安全管理指針

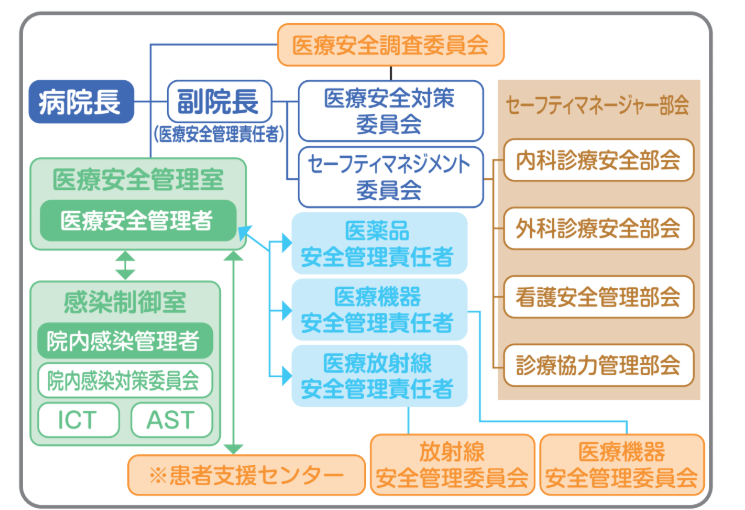

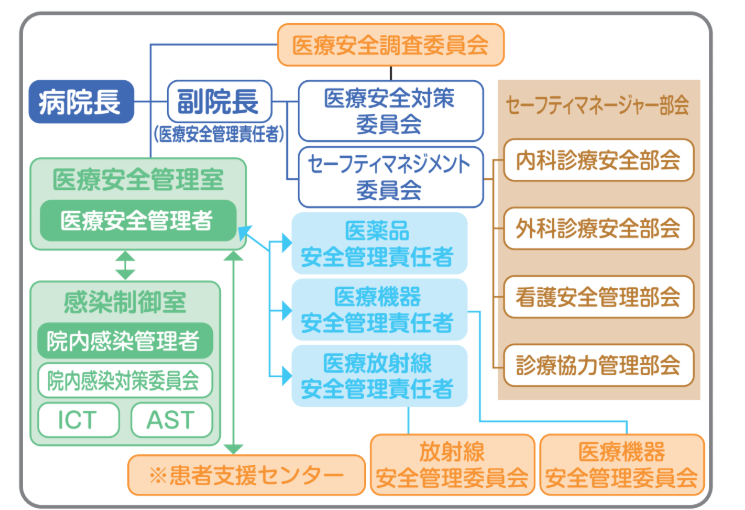

前掲「医療の安全に対する基本理念」ならびに「西部病院医療安全管理指針」に基づき、西部病院における医療安全を推進するため、以下の組織および体制等を整備する。

1. 医療安全対策委員会・セーフティマネジメント委員会

2. 医療安全管理室

3. 医療安全確保のための院内報告体制および改善策策定

4. 安全管理のためのマニュアル(業務手順書)等の整備

5. 医療安全管理のための職員研修の実施

6. 医療事故発生時の対応

7. 指針の開示、改訂履歴等

8. その他

※ 患者さんからの相談は、患者支援センター・患者相談窓口で聞き取り、「患者さんからの相談に対する基本方針」に基づき対応しています。

前ページの図のように、「医療安全対策委員会」は、病院長の判断により、院内の安全管理全般に関する事項を検討・審議する。「セーフティマネジメント委員会」は、インシデントなどの原因・改善策等を検討する。「医療安全管理室」は、安全に係る委員会や各部門との調整・連携をする。

このように、三者が相互に連携しながら安全管理を推進していくが、三者のそれぞれの役割等について以下に説明する。

1. 医療安全対策委員会・セーフティマネジメント委員会

(「西部病院医療安全対策委員会規程」)

第1章 委員会組織等

(目的)

第1条 この規程は、横浜市西部病院組織規程第7条及び8条第3項第26号の規定に基づき設置する医療安全対策委員会、セーフティマネジメント委員会の組織及び審議事項等について必要な事項を定めることを目的とする。

(委員会組織)

第2条 医療安全対策委員会にセーフティマネジメント委員会を置く。

2 病院長は、必要に応じて安全調査委員会を設置する。

(セーフティマネージャー)

第3条 当院の各部署に、医療安全推進担当者としてセーフティマネージャーを置く。

2 セーフティマネージャーは、次の各号に基づいて選任し、病院長が委嘱する。

(1)各部署の所属長が推薦する。

(2) 医師は、所属長が医長職あるいは医長以上の職にある者から推薦する。

(3) 看護師は、師長職又は副師長職にある者とする。

(4) 医師・看護師を除く医療技術職員は、係長相当職以上にある者から推薦する。

(5) 事務職員は、係長相当職以上にある者から推薦する。

(6) 複数の職種が所属する場合や、部署内の部門区別の状況等により複数人を推薦することができる。

3 セーフティマネージャーは、次の各号に定める業務を行うものとする。

(1) インシデントレポート及び合併症報告書の取り扱いに関すること※レポートの速やかな報告を促す

(2) 事故などの発生時対応、他部署との連携に関すること

(3) 事故等の発生要因分析と改善策を検討するための検討会を主催すること

(4) 医療安全管理室が主催する委員会・部会に出席すること(やむを得ず欠席となる場合には代理出席者を調整するものとする)

(5) マニュアルの遵守状況および改訂、改善策等の実施状況の確認に関すること

(6) 委員会、医療安全管理室からの通知・連絡事項等を所属員に周知すること、その周知状況の確認に関すること

(7) その他、医療安全推進及び連絡調整に関すること 4 セーフティマネージャーの任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

第2章 医療安全対策委員会

(構成)

第4条 医療安全対策委員会(以下「委員会」という)は、次に掲げる者をもつて構成する。

(1)病院長

(2)副院長

(3)医療安全管理責任者

(4)医療安全管理室長・副室長・専任医師・兼務者

(5)診療科医師

(6)医療安全管理者

(7)院内感染管理者

(8)看護部長

(9)医薬品安全管理責任者(薬剤師)

(10)医療機器安全管理責任者

(11)医療放射線安全管理責任者

(12)事務部長

(13)診療協力部門

(14)その他、病院長が必要と認める者 2 前項第4号、第11号及び第12号の委員は、病院長が指名する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会委員長は病院長とする。

2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

3 委員長は、副委員長を指名する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代行する。

(任期)

第6条 第4条第1項第4号、第11号及び第12号の委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

(審議事項)

第7条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 医療安全管理に係る基本方針に関すること。

(2) 安全管理のための委員会、その他の組織に関すること。

(3) 安全管理のための職員研修に関すること。

(4) 事故等発生時の対応、教職員への周知に関すること。

(5) 医療安全調査委員会からの報告事項に関すること。

(6) セーフティマネジメント委員会、医療安全管理室等からの報告事項に関すること。

(7) 重大な院内感染症の発生状況の報告。

(8) 医薬品の安全管理に関すること。

(9) 医療機器に係る安全管理に関すること。

(10) 医療放射線に係る安全管理に関すること。

(11) 臨床における倫理的課題に関する報告。

(12) その他、医療安全の推進に関すること。 (運営)

第8条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて開催する。

3 委員は、やむを得ず委員会を欠席する場合は、あらかじめ選任した代理委員を出席させなければならない。

4 代理委員は、委員としての権限をもつて職務を代行するものとする。

5 委員会は、必要に応じて教職員等の出席を求め、意見を聞くことができる。

6 委員会の庶務は、医療安全管理室が担当する。

第3章 セーフティマネジメント委員会

(構成)

第9条 セーフティマネジメント委員会(以下「委員会」という)は、次に掲げる者をもつて構成する。

(1)医療安全管理責任者

(2)医療安全管理室長・副室長・専任医師・兼務者

(3)医療安全管理者

(4)セーフティマネージャー

(5)その他、委員長が必要と認める者 (審議事項)

第10条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 事故等の発生要因分析と改善策等の検討及びその評価

(2) マニュアル、改善策等の実施状況及び効果の評価

(3) 医療安全管理の推進に関する事項

(4) その他セーフティマネージャーの業務に関する事項 (運営)

第11条 委員会は委員長が招集し、委員長は病院長が指名する。

2 会議は毎月1回開催するほか、必要に応じて開催する。

3 委員長は、必要に応じて職員等の出席を求め、意見を聞くことができる。

4 委員会に必要に応じた部会を置く。

5 委員会の庶務は、医療安全管理室が担当する。

第4章 安全調査委員会

(設置)

第12条 安全調査委員会に関する事項は、横浜市西部病院医療安全調査委員会要綱に定める。

第5章 補則

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか、委員会等の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、病院長が定める。

2. 医療安全管理室

(「西部病院医療安全管理室規程」)

(目的)

第1条 この規定は、西部病院組織規程第9条2及び第28条の規定に基づき、医療安全管理室(以下「管理室」という。)の組織及び業務等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 管理室は、次に掲げる者をもつて組織する。

(1) 医療安全管理責任者(医療安全担当副院長)

(2) 管理室長・副室長

(3) 医療安全管理者

(4) 専任の医師、薬剤師及び看護師

(5) その他病院長が必要と認める者

(医療安全管理責任者)

第3条 医療安全管理責任者は、管理室、医療安全対策委員会、医薬品安全管理責任者、医療機器安全管理責任者及び医療放射線安全管理責任者の業務を統括する。

(室長及び副室長)

第4条 室長は、病院長の命を受け、管理室の業務を統括する。

2 副室長は、室長を補佐し、室長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代行する。

(医療安全管理者)

第5条 医療安全管理者は、次に掲げる職務に従事するものとする。

(1) 管理室の業務に係る企画立案及び評価に関すること。

(2) 職員の安全管理に係る意識の向上及び指導等に関すること。

(3) 医療安全対策委員会への報告に関すること。 (業務)

第6条 管理室は、次に掲げる業務を行う。

(1) 医療安全対策委員会及びセーフティマネジメント委員会の資料及び議事録の作成、保存に関すること。

(2) マニュアルの遵守状況および改定、改善策の実施状況に関すること。

(3) インシデントレポートの収集・分析と、改善策の立案に関すること。

(4) 事故発生時等に関する診療記録への記載状況を確認し、必要な助言、指導を行うこと。

(5) 事故発生時の患者・関係者への対応状況を確認し、必要な助言、指導を行うこと。

(6) 安全管理のための職員研修の実施に関すること。

(7) 医療の安全と質の確保に関すること。

(8) 医療安全に関する官公庁への届出及び報告に関すること。

(9) その他、医療安全の推進に関すること。

(専任兼務者の役割)

第7条 管理室専任兼務者の職種別業務については別に定める。

(各部署への指示、指導等)

第8条 管理室は、院内各部署の所属長及びセーフティマネージャーと連携し、医療安全管理に係る指示、指導、研修等を適宜行い、その実効をあげるものとする。

(報告及び資料の提出)

第9条 室長は、医療安全管理上必要と認めるときは、その都度

病院長に報告し、かつ、資料等を提出するものとする。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、管理室の活動等に関し必要な事項は病院長が別に定める。

3. 医療安全確保のための院内報告体制および改善策策定

セーフティレポート、「医薬品・医療機器等安全性情報報告制度」などに基づき、医療事故等の発生状況の報告ならびに改善策の策定等を行う。 (1)(1)インシデントの報告

① インシデントの報告は、セーフティレポート、「PSP報告システム」を使用し入力報告等を行う。この報告システムについては、P28を参照。

② 医療安全に係る情報については、医療安全管理室が情報の集約を行い、報告書等の関連書類の保管管理を行う。

③ 医療安全管理室は、報告内容の検討、改善策の策定、職員間の情報共有ならびに職員への周知を行う。

(2) 医薬品安全性情報、および医療機器安全性情報の報告

「医薬品・医療機器等安全性情報報告制度」に基づいて、厚生労働省に報告する。

4. 医療安全管理のためのマニュアル(業務手順書)等の整備

安全管理に関する各種マニュアルを作成し、職員に周知徹底し、遵守させる。 (1)医療安全マニュアル

① マニュアルは、関係部署の共通のものとして整備する。

② マニュアルの内容は、関係職員に周知し、必要に応じて改訂等をする。

③ マニュアルの作成・改訂は、多くの職員が積極的に関われるようにする。

(2)医薬品の安全使用のためのマニュアル

医薬品安全管理責任者の指導のもとに、作成、改訂する。

(3)医療機器保守点検に関する計画書

医療機器安全管理責任者の指導のもとに、各年度における計画の作成、ならびに計画に基づく保守点検を行う。

(4)診療用放射線の安全利用のための指針

医療放射線安全管理責任者の指導のもと、必要に応じて見直しを行う。

(5)上記マニュアル、計画書・指針等の改訂等

適宜、改訂内容等を関係委員会に報告し、検討を行う。

5. 医療安全管理のための職員研修の実施

医療事故防止の効果を上げるためには、全体としての取り組みだけではなく、セーフティマネージャーを中心とした各部署での取り組みを推進することが重要である。

(1)職員研修

医療に係る安全管理のための職員研修は、研修計画に基づき、全職員を対象に、年2回以上定期的に開催するほか、必要に応じて逐次開催する。

① 医療安全全般に関する研修(なお、補講などの未受講者フォロー強化対策等により、研修参加率の向上を図る。)

② 医薬品に関する安全使用のための研修

③ 医療機器安全使用のための定期的な研修(なお、新規の医療機器の導入時は、医療機器安全管理責任者の指導に基づき、職員への説明を実施する。)

④ 診療用放射線の安全利用のための研修

(2)各部署における勉強会やカンファレンスの開催

① 各部署においては、セーフティマネージャーを中心として定期的な勉強会を開催し、医療安全に関する意識ならびに理解度を向上させ、医療事故の発生予防に努める。

② セーフティマネージャーは、既成の医療事故に関してカンファレンスを開催し、事故の問題点等を徹底的に検討するとともに、これらの検討事項や検討結果を部署全体に周知徹底させることに努める。

(3)院内広報活動

「セ―フティニュース」などの院内広報誌や、オーダリング画面等を通じて、医療安全に関する広報活動を推進するとともに、各部署の活動内容を紹介する。

6. 医療事故発生時の対応

(1) 医療事故が発生した場合には、下記に従い、事故による影響を最小限に留めるとともに、事故発生後における迅速かつ的確な対応を図る必要がある。(詳細はポケットハンドブックP.82~参照)

① 患者さんの救命と被害の拡大防止を最優先とし、全力を尽くす。

② 所属長および病院長に速やかに報告する。

③ 患者さんおよびご家族に、事故状況について誠意を持って説明をする。

④ 病院長ならびに医療安全管理室長は、必要に応じて、医療安全対策委員会およびセーフティマネジメント委員会等を招集し、対応等について検討をする。

⑤ 病院長は、必要な場合、「医療安全調査委員会」を設置する。

⑥ 病院長は、必要に応じて、当院を管轄する関係機関等に事故の報告を行う。

⑦ 医療安全調査委員会を設置後、再発防止策を策定するが、安全調査委員会解散後、再発防止策の遵守状況の確認および評価は医療安全対策委員会で行う。

(2) なお、院内で発生した感染症、医療機器に関する事故については、別に定めるところによる。

7. 指針の開示、改訂履歴等

(1) 患者さん等から、本「医療安全マニュアル」の閲覧の求めがあった場合には、請求に応じるものとする。(必要な場合、実費負担によりコピーにも応じる)

(2) 指針の改訂等は、医療安全対策委員会等の審議・承認を経て実施するとともに、その改訂等の履歴を記録し、保管する。

8. その他

患者さんからの相談は、患者支援センターが窓口となり、「患者さんからの相談に対する基本方針」に基づき対応している。