脳下垂体の構造と機能

a) 構造

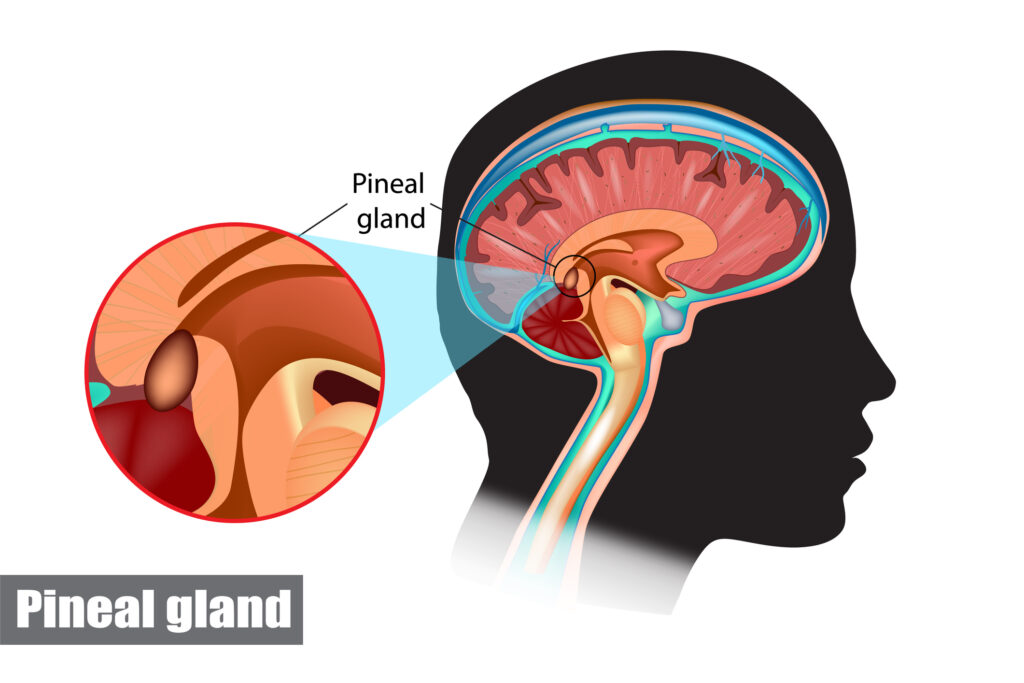

大脳下面の中央部から、ここにぶら下がる(下垂)ように存在する小指の頭ぐらいの大きさの構造物です。脳(視床下部といいます)と脳下垂体をつないでいる索状物を下垂体茎部といいます。脳下垂体の前半分を前葉、後ろを後葉といい、異なった機能をもっています。後葉は直接脳とつながっていて、ある意味では脳の一部であるといえます。しかし、前葉は直接のつながりはありません。ただし、脳からの情報は下垂体門脈系という静脈を介して伝達されます。伝達物質は脳から分泌される特殊なホルモンで、脳下垂体の機能を調節しています(指令を送るといってもよいでしょう)。前葉と後葉の発生源が異なるためにこのような解剖学的相違が起こったと考えられています。前葉はもともと鼻腔や口腔の粘膜と同様の組織と考えられ、下から上にせり上がって、上から降りてきた後葉とくっ付いたとされています。そこで、両者の間には中間部と呼ばれる部分が存在します。脳下垂体は頭蓋内に存在するわけですが、脳の下面でぶらぶらしているのではなく、トルコ鞍という骨の凹みにすっぽりとおさまっていて、動かないようになっています。この凹みに入った脳下垂体を、蓋をするように鞍隔膜という膜(元来はくも膜という脳膜の一つです)が被っています。頭蓋骨の最も内側は硬膜という脳膜(正確には髄膜といいます)が裏打ちするように存在します。トルコ鞍も例外ではありませんので、解剖のときに脳下垂体を取り出して、頭蓋骨の内側からみると、トルコ鞍の中を被っているのは硬膜です。つまり、脳下垂体の外側には硬膜があり、その外側に骨(実は紙のように薄い)があります。さらに外側はというと、蝶形骨洞という副鼻腔で、ここは鼻粘膜で被われた空洞です。

b) 機能

脳からの指令を受けて、次のようなホルモンを分泌しています。

- 前葉から分泌されるホルモン

成長ホルモン、甲状腺刺激ホルモン、副腎皮質刺激ホルモン、性腺刺激ホルモン、プロラクチンです。これらのホルモンを分泌するように指令する脳のホルモンがあるわけですが、プロラクチンを除き、いずれも分泌を促進するように働きます。プロラクチンだけは分泌を抑制するように働いています。したがって、何がしかの原因で脳(視床下部)の働きが鈍くなると、前葉に指令を送っているホルモンの働きが低下して大部分の前葉から分泌されるホルモンは低下してきますが、プロラクチンだけは逆に高い値を示します。 - 中間部から分泌されるホルモン

メラニン細胞刺激ホルモン(皮膚の色素の調節をします)。 - 後葉から分泌されるホルモン

抗利尿ホルモン(利尿とは尿を出すようにすることですので、尿を出過ぎないように調節しているホルモンです)。因みに、血液は腎臓でろ過され廃用物を尿として体外に排出していますが、その段階で、血液の中の水分は大部分が再吸収されています。ここに働く物質が抗利尿ホルモンです。したがって、抗利尿ホルモンの働きが鈍くなれば尿量が増加します。結果として、水分が足りなくなりますから喉が渇き水分を欲するのです。

脳下垂体腫瘍

a)機能性脳下垂体腫瘍

先に述べたホルモンはそれぞれを分泌する細胞がある程度決まっています。つまり、成長ホルモンを分泌する細胞、プロラクチン産生細胞、性腺刺激ホルモンを分泌する細胞といった具合に担当が決まっています。

それぞれの細胞のうち、あるホルモンを分泌する細胞が腫瘍化して、生体の制御を放れ、かってに増殖してしまうと、制御の範囲を越えたホルモンが分泌されてしまいます。つまり、ホルモン過剰がおこります。このような腫瘍の代表が次の3つです。

- プロラクチン(PRL)産生腫瘍

正常の状態でプロラクチンがどのような作用をしているのかいまだ十分に分かっているとはいえません。ただし、このホルモンは別名乳汁分泌ホルモンといわれるように、女性が妊娠するとプロラクチンの血中濃度は段々と高くなります。分娩後、最高値に達して授乳ができる状態にするわけです。

授乳している間は血中プロラクチン値が高値となります。そのような時は月経も停止していることが普通です。そうすると、プロラクチン産生腫瘍ができてプロラクチン値が高くなると、分娩後と同じような状態が起こります。すなわち、生理がとまり、乳汁分泌がおこります。

通常は乳汁分泌には気付かず、乳首を摘むようにしてはじめて分泌があることを認識します。プロラクチン値が高いと生理がきません。当然ながら挙児を希望しても妊娠できません。プロラクチン産生腫瘍で、あまり大きくない場合には不妊が問題となります。高齢者では骨粗しょう症との関係が取りざたされますが、いまだ明瞭な結論は得られていません。 - 成長ホルモン(GH)産生腫瘍

子供が成長するためには、身体のすべてが肥大増大するのではなく成長するポイントがあります。長管骨でいえば骨端線といわれる部分です。成長ホルモンはIGF-1という物質を介して身体の、特に骨の成長に作用します。その他にも多くの作用がありますが、血糖を上昇させる作用は重要です。成長ホルモンの血液内の量はかなり変動します。一日の変動をみると夜間に分泌量が増します。このことは、「寝る子は育つ」という昔からの言い伝えと関係があるかもしれません。また、ストレスがあると高くなります。たとえば、採血をされると考えただけで通常量の4-5倍の値を示すこともあります。そうすると、どの時点が正常値なのかを決めておく必要があります。そこで、早朝空腹時の値を基準にしています。

さて、成長ホルモンが異常に多く分泌されるとどうなるのでしょうか。成長過程にある小児では異常に身体が大きくなってしまいます。これを巨人症といいます。お亡くなりになったプロレスラーを思い起こされる方も多いと思います。身長の伸びに伴った機能の発達がありませんので、不具合が発生します。成人になってから成長ホルモンが異常分泌されると、先端肥大症という状態が起こります。前額部が突出し、鼻が大きくなり、唇は厚く、舌は大きくなります。同時に手足が太く大きくなってしまいます。つまり、身体の末端が肥大してしまうのです。先ほどのプロレスラーもそういえばと思われるに違いありません。外見の変化だけなら問題は少ないのですが、この病気は内臓にも負担がかかります。糖尿病、高血圧になりやすく、不整脈、心臓のポンプ機能の低下を起こすこともあります。このような全身の問題が寿命を縮めてしまうのです。 - 副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)産生腫瘍

副腎皮質ホルモンは生体にとって極めて重要な働きをもっていることは事実ですが、いまだに不明確な点も多々あります。一言でその機能を表現すれば、ストレス(単に精神的ストレスにかぎらず、事故にあったとか、これから手術治療を受けるというような身体への負担が含まれます)を和らげる作用といってよいでしょう。

その他に具体的にいえば、炎症を抑える働き、血糖を上げる働きなどがあります。さて、脳下垂体に副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)産生腫瘍が発生すると、副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)が異常に分泌されますので、副腎の過剰反応が起こり、多量の副腎皮質ホルモンが血液中に分泌されます。副腎皮質ホルモンが過剰に分泌されるとどうなるのでしょうか。外見的には、中心性肥満といって、顔が丸く(ムーンフェイス、または満月様顔貌といいます)、肩を中心に体幹部分に脂肪がつきます。しかし、腕、足はむしろ細くなってしまいます。皮膚は薄く、透き通るようで、脱毛も起こります。下腹部にはしばしば妊娠線がみられます。内面的には耐糖能が低下して血糖値の上昇が起こり、引き続き糖尿病状態が発生し、全身の病気と考えられます。脳下垂体に副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)産生腫瘍が発生し、上記の状態になった場合、発見者の名前をとってクッシング病といいます。

このような病態はクッシング病以外、つまり脳下垂体の副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)産生腫瘍以外にも発生します。クッシング病ではないけれども、クッシング病と同じ病状を示す一群を区別するために、クッシング症候群という言葉が使われます。身近な例を挙げてみます。副腎皮質ホルモンは炎症を抑制することを主目的に、薬として現在もしばしば使用されます。かつては使用法にも問題があって、副腎皮質ホルモンの使いすぎの状態がときどき起こりました。副腎皮質ホルモン分泌過剰状態と同じことになります。病状は同じですが、副腎皮質ホルモンの使いすぎでこの状態になれば、医原性クッシング症候群と呼称されます。副腎皮質刺激ホルモンは特殊な肺がんなどから分泌されることが稀ながらあります。このときは、異所性副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)産生腫瘍によるクッシング症候群となります。もうひとつ、副腎そのものに副腎皮質ホルモンを分泌する腫瘍ができることがあり、このときも病状は同一でクッシング症候群となります。これらの事実から記憶しなければならないことは、症状は同一であっても原因が異なることです。クッシング症候群は原因を究明しなければ治療に結びつきません。

以上の3つの腫瘍以外にも、甲状腺刺激ホルモン産生腫瘍、性腺刺激ホルモン産生腫瘍などがありますが稀なものです。注意すべきは、これらのホルモン産生腫瘍は腫瘍そのものの大きさが小さい場合にも、血液中のホルモン量が多くなれば症状がでてしまうことです。このことは必ずしも悪いことばかりではありません。逆に、小さいうちに脳下垂体腫瘍を発見できる可能性があり、腫瘍の完治を望むことができるのです。腫瘍が大きくなって、次に述べる非機能性脳下垂体腫瘍と同様に脳下垂体の周りの組織を圧迫して症状を示すようになると、機能性脳下垂体腫瘍の治療は難しくなってしまうのです。理由は後に述べます。

b)非機能性脳下垂体腫瘍

現在測定可能な範囲で、いずれのホルモン活性も呈さない脳下垂体腫瘍を非機能性脳下垂体腫瘍と呼んでいます。相当大きくなるまで無症状です(腫瘍のサイズを表す場合、大きい、小さいという境界は直径10mmです)。一般には周囲脳組織の圧迫症状で発見されます。症状は腫瘍がよほど大きくならない限り次の2点にまとめられます。

- 視神経の圧迫

左右の眼球後部に端を発した視神経は頭蓋内に入ると左右がつながって視神経交叉となり、さらに後方に向かうと再び左右に分かれて脳に入り、最終的に後頭葉の内側に達します。ここに見るという機能が存在します。脳下垂体は視神経交叉の真下にありますので、脳下垂体腫瘍ができて上方に進展すると視神経交叉を圧迫します。そうすると、まず視野の外側で上方がみにくくなります。さらに進行すると左右視野の外側がみえなくなります。これを両耳側半盲といいます。視野障害のパターンは様々ですが、典型的な例が前記のようになります。 - 脳下垂体自体の圧迫

脳下垂体はトルコ鞍のいう狭い場所に入っていますので、ここに腫瘍ができれば脳下垂体を圧迫してその機能を障害するはずです。しかしながら、脳下垂体腫瘍はゆっくりと大きくなるので代償機能が働き、機能障害は起こりにくいのです。かなり大きい脳下垂体腫瘍でも機能低下症状で腫瘍が発見されることは通常ありません。ただし、男性に比べると女性は比較的発見されやすいのです。なぜなら、閉経前の女性では無月経となりがちなので異常に気付くのです。症状がない場合にも大きい腫瘍では不顕性の機能低下はあり得ます。脳下垂体の不顕性機能低下を見出すために負荷テストが行われます。これには脳下垂体のホルモンを分泌させるようなホルモンやインスリンなどが使用されます。

C)ラトケのう胞

本来は脳下垂体の腫瘍ではありませんが、大きくなって周囲組織を圧迫するという点ではb)の非機能性脳下垂体腫瘍と同様で、基本的に良性疾患です。本体は、前葉と後葉の間を中間部に粘液を分泌する組織が先天的に迷入し(先天的異常)、分泌物がゆっくりと貯留して周囲構造物を圧迫してくるのです。この場合、脳下垂体機能不全症状は少なく、大部分が視野、視力障害で発症します。

最近は偶然の機会に発見されることも多く、経過観察のみ行う患者さんもしばしばあります。つまり、大きくならない症例もあるということです。いずれが大きくなるのか、そうでないのかは経過観察しないとわかりません。症状がある、または出た場合には、以下に記載した方法で摘出を行います。その他の治療選択肢は通常ありません。その際、粘液を分泌する組織は膜状で、のう胞の内側にへばりついていますので、丁寧にはがし取ることが必要です。残せば再発の原因になります。ただし、全摘出を試みると合併症としての髄液鼻漏が起こりやすくなります。

脳下垂体腫瘍の治療

治療の目的は腫瘍による圧迫症状を取り去ることと、脳下垂体機能を正常化することです。したがって腫瘍が機能性であるのか、あるいは非機能性であるのかによって治療法の選択肢が変わります。脳下垂体腫瘍はほとんどが良性腫瘍ですので、良性腫瘍は手術摘出が原則です。機能性脳下垂体腫瘍では機能の正常化を目的にしますので、腫瘍細胞を徹底的に取り去るような方法をとります。非機能性脳下垂体腫瘍では圧迫症状をなくすような努力をします。腫瘍を徹底的に取り去ることはしません。なぜなら、腫瘍が存在してもそれが悪さをしなければ良しと考えるからです。というのは、多少腫瘍が残っている場合にも再発頻度は高くないからです。無論、ほんの一部しか摘出しないといった場合はこの限りではありません。後に記載しますが、手術には合併症といって不都合が発生することがあります。腫瘍を徹底的に取り去る方法をとれば、合併症発生率は高くなりますし、ある程度、腫瘍を残せばその率は低いのです。取り返しのつかない合併症が起こっては元も子もありませんので、どこまで摘出するのかという判断が重要になります。こう考えると、先に述べた機能性下垂体腫瘍で大きいサイズのものは、治療が難しいという事実が理解できると思います。機能性下垂体腫瘍の一部は薬物治療もありますが、多くは期待できません。

a) 手術的治療法

- 経蝶形骨洞的手術法

全身麻酔を行い、三点固定器で頭部を固定します。このような固定を行わない施設もありますが、私どもは安全度を高めるため、手術中に頭部が動かないように、三本のピンで頭部を固定しています。そののち、鼻腔を含めて頭蓋側面像が観察できるようにポータブルX線透視装置を設置します。

手術法は上口唇を持ち上げ、口唇下に切開を行い、軟部組織を剥離し、鼻孔入口部に達します。鼻中隔軟骨を露出して、これを粘膜下に蝶形骨洞前壁まで剥離し、左右の鼻孔入口底部も剥離します。それぞれの剥離腔を連結し、鼻中隔を基部で切離して左側によけます。粘膜下に手術操作を行うので、鼻腔内で手術処置を行うわけではありません。したがって、手術後に鼻孔から覗き込んでも手術した跡はみることができません。専用の鼻鏡を設置しますが、X線透視を用い鼻鏡の方向を確認します。以後、顕微鏡下の手術となります。蝶形骨洞(副鼻腔という空洞の一つで、鼻腔深部中央にある)の前壁が術野の最深部にみえるので、左右の蝶形骨洞自然孔を確認し、これを足がかりにして前壁を除去します。こうすると正中を見失うことなく安全にトルコ鞍底部に到達できます。トルコ鞍底部の開放は、大きい脳下垂体線腫(径10mm以上)の場合、骨が薄くなっていることが多いので容易です。前後方向の開放範囲はX線透視で確認し、左右方向は海綿静脈洞の一部がみえる程度にとどめます。大部分の脳下垂体線腫は軟らかく、硬膜を切開すると、腫瘍が自然に押し出されてくることもしばしば経験します。トルコ鞍上部に進展した腫瘍は無理に摘出しないことが肝要です。小さい線腫(径10mm以下)の手術適用は、プロラクチン(PRL)、成長ホルモン(GH)、副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)産生腫瘍など、特殊なホルモンを分泌する機能性腺腫です。この場合、下垂体組織を切開して摘出することが多くなります。ホルモンの正常化が目的ですので、取り残しのないような配慮が必要になります。腫瘍摘出後、術中に脳脊髄液の流出がなければ硬膜の補填は不要で、蝶形骨洞前壁などの骨組織を用いてトルコ鞍底を形成します。脳脊髄液の流出がみられる場合、筋膜や脂肪組織を摘出腔に充填し、フィブリン糊などで接着したのち、トルコ鞍底を形成します。脳脊髄液の漏出が多ければ、腰椎ドレナージを留置して脳脊髄液の体外排出を行います。口唇下の切開部は吸収糸で縫合し、両鼻腔に4日間タンポンを挿入しておきます。腰椎ドレナージとは、水まわりの工事が難しいように、様々な対策を講じてもどうしても多少の髄液漏れが起こる可能性があるので、脳脊髄液を一時的に体外に排出して、接着部に脳脊髄液が触れない(漏れない)ような方法を行います。実際には腰椎部のくも膜下腔に細いシリコンチューブを挿入して、無菌的に体外に排出する方法です。この間(通常4-7日)は臥床している必要があります。 - 内視鏡的脳下垂体腫瘍摘出術

内視鏡を使用して、1。とほぼ同様の摘出手術を行いますが、私どもの施設では補助的に使用しています。 - 手術治療の合併症

経蝶形骨洞的手術法の危険度

極めて安全な手術ではありますが、場所的には危険度の高い部位であり、次のような合併症が報告されています。

- 髄液鼻漏

小さい腫瘍では、この危険性はまずありません。大型の腫瘍では手術中の予防策を講じても、術後約10% 前後の頻度で髄液鼻漏(脳脊髄液が鼻から漏れ出すこと)が起こります。治療はすでに述べたように、腰椎ドレナージを設置して保存的に観察します。髄液鼻漏 の量が多い場合、あるいは1週以上持続する場合には再手術を行って、髄液漏れの場所を閉鎖しますが、このような再手術の確率は低く、私どもの200例以上の経験で、再手術を行った症例は2件です。1例は術後3週を経て、鼻をかんだ途端に髄液鼻漏が発生した例で、通常は鼻をかむような行為は極力避けるように指導しています(術後3ヶ月間)。他の1例は、術後2年して、頭部外傷を契機に発症したものです。したがって、一般的な術後注意を遵守することによって、通常は回避できる合併症と考えられます。 - 下垂体機能低下

術前に下垂体本来の機能が低下している場合、術後も機能の補充を行う必要があります。具体的には、副腎皮質ホルモンと甲状腺ホルモンを、生理的なホルモン分泌に合わせて、1日1回、または2回に分けて内服します。多くの方が3ヶ月ぐらいで内服薬を減量、または中止できます。

術前に下垂体機能が低下していない場合にも、腫瘍が大きいときには補充療法を要することが多くなります。下垂体後葉ホルモンである抗利尿ホルモンの分泌が低 下して、尿崩症という、尿量のコントロールがつかない場合には、手術当初、点滴で抗利尿ホルモンを投与し、その後、鼻腔に噴霧するデスモプレシンという薬 物を使用します。この場合には、通例、副腎皮質ホルモンと甲状腺ホルモンの内服が必要です。ただし、手術合併症として視床下部の損傷のないかぎり、デスモ プレシンは3ヶ月ぐらいで中止できますし、副腎皮質ホルモンと甲状腺ホルモンも減量、または中止できます。 - ごく稀な合併症

極めて稀に、内頸動脈損傷があります。この場合、致命的なこともあります。そうでなくても内頸動脈海綿静脈洞瘻という厄介な病態を形成することになります。また、腫瘍を突き抜けて脳(視床下部)を損傷したという報告もあります。このような合併症は確かな知識に基づいて、確かな技術で手術が行われれば発生しないはずです。

b) 薬物治療法

非機能性下垂体腫瘍に対し確立された薬物療法はありません。機能性下垂体腫瘍ではある程度の効果が証明された薬物療法があります。最初から薬物治療を行う場合もありますが、通常は手術治療の効果が不十分である場合に行われます。

- プロラクチン(PRL)産生腫瘍

ブロモクリプチンやその誘導体が用いられます。ドーパミンという物質がプロラクチンの分泌を抑制しますが、これらの薬剤はドーパミンと同様に働きプロラクチン分泌を抑制します。すると、プロラクチン(PRL)産 生腫瘍のサイズも縮小してくるのが普通です。一般に腫瘍が大きければプロラクチンも高値を示します。そのような場合は腫瘍が小さくなる可能性は高いのです。逆に腫瘍の大きさとプロラクチン値が平行しないことがあり、このときはあまり小さくなりません。プロラクチンを産生している細胞の数と関係があるようです。つまり、プロラクチン(PRL)産生腫瘍といいながら、すべての細胞がプロラクチンを産生しているわけではありません。比較的少量の薬剤を4-6週使用すれば、その腫瘍が縮小するか否か判定できます。腫瘍を小さくする必要のない場合、たとえば直径10mm以下の腫瘍で、無月経が問題となっている場合などは手術治療をせずに薬物治療のみで対応できることが少なくありません。この場合、妊娠、挙児を希望され、薬物の催奇形性が問題になることがありますが、幸い催奇形性は現在まで報告がありません。つまりこれらの薬物を服用していても妊娠には問題がないというこ とです。主な副作用として嘔気、嘔吐があり高頻度です。ただし、段々と慣れの現象があるようです。 - 成長ホルモン(GH)産生腫瘍

治療によって成長ホルモンの値をどこまで低下させればよいのか未だ結論は出ていません。一般に成長ホルモン値が糖負荷テストで0。4 ng/ml以下で、IGF-1が正常値(年齢、性別で異なる)である場合は成長ホルモン(GH)産生腫瘍はコントロール良好と判断されます。手術は成功というわけです。そのほかにもいくつかの基準があります。かつて、術後の基準値が2ng/mlであれば再発はないと考えられていましたが、再発例のあることがわかってきました。私どももそのような例を経験しています。そこで、手術後にいくつかの負荷試験をして治癒基準をきめています(IGF-1の正常化、糖負荷試験後の底値が1ng/ml未満、下垂体機能の温存、臨床的活動性なし等)。

不幸にして手術後治癒に至らない場合、必要に応じて薬物治療を行います。プロラクチン(PRL)産生腫瘍と同様にブロモクリプチンやその誘導体を使用するか、ソマトスタチンアナログを用いるかです。前者は残念ながら思ったほどの効果は得られず、50〜70%程度有効とされています。使用する場合には効果のほどを確かめてから用いています。ソマトスタチンアナログの有効性はさらに高いのですが、月1回の皮下注射が必要で、高価です。最近、IGF-1受容体をブロックする薬剤が臨床使用されており、効果良好のようです。いずれにしても薬物療法単独で先に述べた治癒基準に到達させることはなかなか困難です。 - 副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)産生腫瘍

いくつかの薬物治療が試みられましたが有効といえる薬物はありません。

c) 放射線療法

これには大別してガンマナイフ、あるいはサイバーナイフという定位的方法と通常の放射線照射があります。ガンマナイフやサイバーナイフは色々な方向から線状のビームを照射し、これらのビームが集約した場所を照射部位とする方法です。したがって、ある一つのビームが通過した部位の放射線量を減量することができ、ビームが集中したある小範囲の放射線量を増量することができますので、従来の合併症であった脱毛や放射線壊死などの放射線障害を防止できます。ただし、集中照射する部位を間違えると大変なことになります。照射された組織は死んでしまうか、機能を失ってしまうからです。ガンマナイフは機能性脳下垂体腫 瘍に有効であるとの報告もありますが、薬物療法と同様にいまだ十分とはいえません。いずれの方法も第一選択の治療法とは考えられません。手術治療や薬物治療では不十分と判断された場合に適用されることが一般的です。私どもはガンマナイフを第一選択とした経験はありませんが、術後10年を経過してこの治療を適用した再発例が3例あります。また、通常の放射線照射を行ったことが1回あります。その腫瘍は非機能性下垂体腫瘍で直径4cm以上あり、頭蓋底に侵潤性に発育していましたので、手術治療で取り去ることができませんでした。そこで、術後、経過観察中に少し大きくなった時期を見計らって通常の放射線照射をおこないました。照射線量は他の脳腫瘍に比較して少なめです。結果は良好で、腫瘍が完全に焼失したわけではありませんが、縮小して、術前にあった視野障害は改善しています。

以上、脳下垂体腫瘍をご理解いただくうえで多少とも参考になれば幸いです。